|

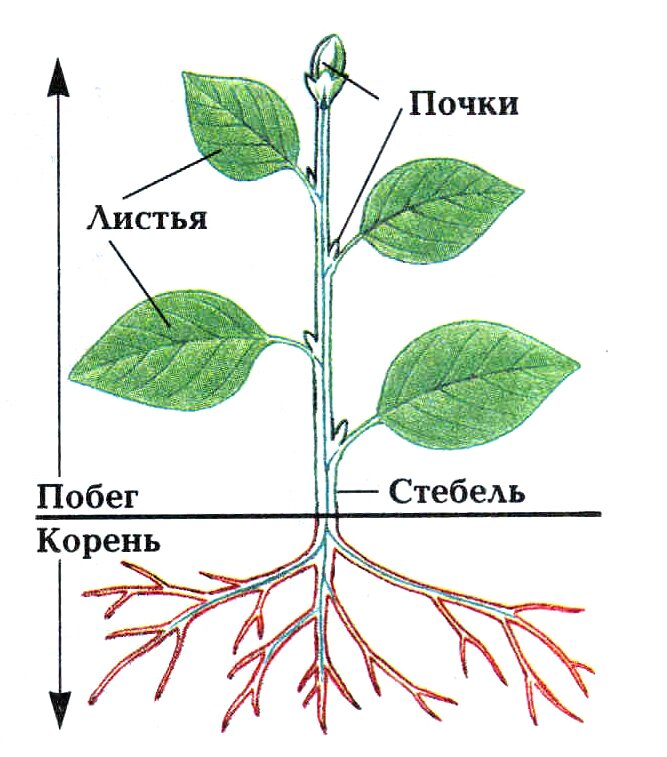

Вегетативными органами растений принято считать корень и побег.

Корень

Микроскопическое строение корня. На продольном разрезе молодого растущего корня можно увидеть: зону деления, зону роста, зону всасывания и зону проведения. Верхушку корня, где находится конус нарастания, покрывает корневой чехлик.

Функция корня и корневые системы. Основные функции корня: закрепление растения в почве, активное поглощение из нее воды и минеральных веществ, синтез важных органических веществ, а также запасание веществ.

Совокупность всех корней одного растения образует корневую систему.

Различают два типа корневых систем — стержневую, в которой отчетливо виден главный корень, и мочковатую, состоящую из придаточных корней.

Видоизменения корня. В видоизмененных корнях накапливаются запасные питательные вещества — крахмал, различные сахара и другие вещества. Утолщенные главные корни моркови, свеклы, репы называются корнеплодами. Утолщаются и придаточные корни, как, например, у георгина. Они называются корневыми клубнями.

Побег

В ходе эволюции растений при переходе их к наземному существованию сформировался вегетативный орган — побег, выполняющий функции фотосинтеза и образования репродуктивных структур (спорангиев, шишек, цветков и др.). Побег — это стебель, несущий листья и почки.

Развитие побега из почек. Надземная часть растения обычно состоит из системы ветвящихся побегов. Стебель — это ось побега, он связывает корни и листья. Побеги могут быть однолетними и многолетними. Стебли однолетних растений обычно не одревесневают, многолетних — одревесневают. Побег развивается из почечки зародыша семени. Почка — это зачаточный побег, состоящий из укороченного стебля с зачаточными листьями. Она покрыта чешуями, плотно прилегающими друг к другу, которые защищают ее от неблагоприятных воздействий.

Различают почки вегетативные и генеративные (цветочные). Из цветочных почек образуются цветки. Из вегетативных — листья и побеги. Верхушечная почка — это верхушка стебля. Самый кончик стебля называется конусом нарастания. Из верхушечной почки вырастает главный побег, а из боковых — боковые побеги.

Растения могут образовывать почки на любой части стебля, на корнях и даже на листьях.

Ветвление стебля. В процессе эволюции высших растений выработались следующие основные способы ветвления: дихотомическое, или вильчатое, моноподиальное, симподиальное.

Дихотомическое ветвление. От верхушки отходят два побега, каждый из которых, в свою очередь, дает еще два побега, и т. д. (плауны, некоторые папоротниковидные).

Моноподиальное ветвление. Главная ось — моноподий имеет как бы неограниченный верхушечный рост. От моноподия отходят боковые оси второго порядка, дающие оси третьего порядка, и т. д. (многие голосеменные).

Симподиальное ветвление. Один или несколько боковых побегов, образующихся на главном побеге, быстро обгоняют его рост (груша, липа, кустарники).

Формы стебля. Формы побегов разнообразны: прямостоячие, стелющиеся, вьющиеся, лазающие. Различают травянистые и деревянистые стебли, формирующие соответствующие жизненные формы растений (однолетние и многолетние травы, деревья и кустарники).

Видоизменения стебля. Стебель может выполнять функцию запаса питательных веществ. При этом он видоизменяется, образуя корневища, клубни, луковицы и др. Корневище — это сильно измененный подземный побег, у которого развиваются чешуевидные листья и почки (этим он отличается от корня). На нем образуются придаточные корни. Луковица состоит из сильно укороченного стебля — донца, от которого книзу отходит пучок придаточных корней, а укороченный стебель окружен измененными толстыми листьями, которые и образуют мякоть луковицы. Корневище, клубень и луковица служат органами вегетативного размножения.

Лист

Лист осуществляет три важные функции: фотосинтез, испарение воды и газообмен.

В листе выделяют: листовую пластинку и черешок. Листья, не имеющие черешка, называются сидячими.

По форме листовой пластинки различают листья округлые, ланцетовидные, сердцевидные, почковидные, стреловидные и т. д.

Листья подразделяют на простые и сложные. Простой лист состоит из черешка и листовой пластинки; сложные листья имеют несколько листовых пластинок, расположенных на одном черешке. Простые листья могут быть цельными и лопастными. Цельные листья имеют многие деревья (береза, липа). У лопастных листьев пластинка имеет надрезы, которые разделяют ее на лопасти (клен, дуб). Сложные листья бывают пальчатосложными, тройчатосложными и перистосложными. У последних листовые пластинки прикрепляются по всей длине черешка. Они бывают двух видов: парноперистые и непарноперистые. Парноперистые заканчиваются парой листовых пластинок (горох); непарноперистые — одним листком (рябина, ясень, малина).

Простые и сложные листья расположены на стеблях в определенном порядке. Очередное распололожение характеризуется тем, что листья сидят на стебле по одному, чередуясь друг с другом (береза, яблоня, роза). При супротивном расположении листья размещаются по два друг против друга, при мутовчатом прикрепляются к стеблю пучками — мутовками.

Строение листа. Листовая пластинка покрыта кожицей. На нижней стороне листа расположены устьичные клетки, ограничивающие устьице. Под кожицей находятся клетки мякоти листа — столбчатая и губчатая ткани. Ткань листа представлена также системой проводящих пучков — жилками. По ним к листьям доставляется вода, минеральные элементы и вещества, образуемые в корнях. Из листьев в стебель к почкам и корням поступают вещества, образовавшиеся в процессе фотосинтеза. Различают сетчатое (чаще всего встречается у двудольных), параллельное (у однодольных злаков, осок) и дуговое (например, у ландыша) жилкование.

Испарение воды листьями. Испарение способствует передвижению воды и растворенных в ней веществ от корней к листьям. Интенсивность испарения регулируется устьицами. Свет способствует открыванию устьиц, в темноте они закрыты. Устьица закрываются также в середине дня, в сильную жару.

Видоизменения листьев. В процессе эволюции листья приобрели дополнительные функции, в связи с чем изменился их внешний вид. Например, у кактуса, барбариса листья превратились в колючки. У гороха листья видоизменились в усики, посредством которых растение прикрепляется к опоре. В чешуйчатых листьях луковицы (например, репчатого лука) тонкие чешуи играют защитную роль, а сочные чешуи, богатые питательными веществами, служат органами запаса.

рекомендую прочитать:

Вегетативные органы высших растений

Высшие растения

Водоросли - низшие растения

|