|

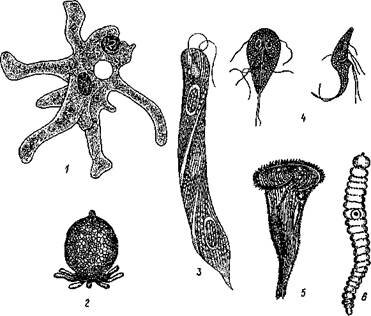

ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ

Общая характеристика. К одноклеточным, или простейшим, относятся животные, тело которых морфологически соответствует одной клетке, будучи вместе с тем самостоятельным целостным организмом со всеми присущими ему функциями. Общее число видов простейших превышает 30 тыс.

Возникновение одноклеточных животных сопровождалось ароморфозами: 1. Появились диплоидность (двойной набор хромосом) и ограниченное оболочкой ядро как структура, отделяющая генетический аппарат клетки от цитоплазмы и создающая специфическую среду для взаимодействия генов в диплоидном наборе хромосом. 2. Возникли органоиды, способные к самовоспроизведению. 3. Образовались внутренние мембраны. 4. Появился высокоспециализированный и динамичный внутренний скелет — цитоскелет. 5. Возник половой процесс как форма обмена генетической информацией между двумя особями.

Строение. План строения простейших соответствует общим чертам организации эукариотической клетки. Генетический аппарат одноклеточных представлен одним или несколькими ядрами. Если есть два ядра, то, как правило, одно из них, диплоидное, — генеративное, а другое, полиплоидное, — вегетативное. Генеративное ядро выполняет функции, связанные с размножением. Вегетативное ядро обеспечивает все процессы жизнедеятельности организма.

Цитоплазма состоит из светлой наружной части, лишенной органоидов, — эктоплазмы и более темной внутренней части, содержащей основные органоиды, — эндоплазмы. В эндоплазме имеются органоиды общего назначения.

В отличие от клеток многоклеточного организма у одноклеточных есть органоиды специального назначения. Это органоиды движения — ложноножки (псевдоподии), жгутики, реснички. Имеются и органоиды осморегуляции — сократительные вакуоли. Есть специализированные органоиды, обеспечивающие раздражимость.

Одноклеточные с постоянной формой тела обладают постоянными пищеварительными органоидами: клеточной воронкой, клеточным ртом, глоткой, а также органоидом выделения непереваренных остатков — порошицей.

В неблагоприятных условиях существования ядро с небольшим объемом цитоплазмы, содержащим необходимые органоиды, окружается толстой многослойной капсулой — цистой и переходит от активного состояния к покою. При попадании в благоприятные условия цисты «раскрываются», и из них выходят простейшие в виде активных и подвижных особей.

Размножение. Основная форма размножения простейших — бесполое размножение путем митотического деления клетки. Однако часто встречается и половой процесс.

Среда обитания простейших чрезвычайно разнообразна. Многие из них живут в морях. Некоторые входят в состав планктона — организмов, обитающих в толще воды на различных глубинах. Многочисленные виды жгутиковых и инфузорий — компоненты морского бентоса — придонных обитателей. Много видов простейших образуют и пресно-водный планктон, а также являются компонентами бентоса пресных водоемов. Некоторые виды одноклеточных, живущие в почве, участвуют в почвообразовании; широкое распространение среди всех классов простейших получил паразитизм. Многие виды вызывают тяжелые заболевания у человека и животных; некоторые простейшие паразитируют на растениях.

Класс Саркодовые, или Корненожки. Амеба

В состав класса входит отряд Амебы.

Характерный признак — способность образовывать цитоплазматические выросты — псевдоподии (ложноножки), благодаря которым они передвигаются.

Строение. Форма тела непостоянна. Наследственный аппарат представлен одним, как правило, полиплоидным ядром. Цитоплазма имеет отчетливое подразделение на экто- и эндоплазму. В эндоплазме расположены органоиды общего назначения. У свободноживущих пресноводных форм имеется просто устроенная сократительная вакуоль.

Способ питания. Все корненожки питаются путем фагоцитоза, захватывая пищу ложноножками.

Размножение. Для наиболее примитивных представителей отрядов Амеб и Раковинных амеб характерно лишь бесполое размножение путем митотического деления клеток.

Среда обитания. Среди саркодовых множество свободноживущих форм, населяющих пресные и соленые водоемы. Среди амеб встречаются паразитические формы. Примером может служить дизентерийная амеба, вызывающая у человека дизентерию.

Класс Жгутиковые

Строение. У жгутиковых имеются жгутики, служащие органоидами движения и способствующие захвату пищи. Их может быть один, два или множество. Движением жгутика в окружающей воде вызывается водоворот, благодаря которому мелкие взвешенные в воде частички увлекаются к основанию жгутика, где имеется небольшое отверстие — клеточный рот, ведущий в глубокий канал-глотку.

Почти все жгутиковые покрыты плотной эластичной оболочкой, которая наряду с развитыми элементами цитоскелета определяет постоянную форму тела.

Генетический аппарат у большинства жгутиковых представлен одним ядром, но существуют также двуядерные (например, лямблии) и многоядерные (например, опалина) виды.

Цитоплазма четко делится на тонкий наружный слой — прозрачную эктоплазму и глубже лежащую эндоплазму.

Способ питания. По способу питания жгутиковые делятся на три группы. Автотрофные организмы как исключение в царстве животных синтезируют органические вещества (углеводы) из углекислого газа и воды при помощи хлорофилла и энергии солнечного излучения. Хлорофилл находится в хроматофорах, сходных по организации с пластидами растений. У многих жгутиконосцев с растительным типом питания имеются особые аппараты, воспринимающие световые раздражения, — стигмы.

Гетеротрофные организмы (трипаносома — возбудитель сонной болезни) не имеют хлорофилла и поэтому не могут синтезировать углеводы из неорганических веществ. Миксотрофные организмы способны к фотосинтезу, но питаются также минеральными и органическими веществами, созданными другими организмами (эвглена зеленая).

Осморегуляторная и отчасти выделительная функции выполняются у жгутиковых, как у саркодовых, сократительными вакуолями, которые имеются у свободноживущих пресноводных форм.

Размножение. У жгутиковых отмечается половое и бесполое размножение. Обычная форма бесполого размножения — продольное деление.

Среда обитания. Жгутиковые широко распространены в пресных водоемах, особенно небольших и загрязненных органическими остатками, а также в морях. Многие виды паразитируют у различных животных и человека и тем самым приносят большой вред (трипоносомы, паразиты кишечника и др.).

Систематические группы высших растений

Половое размножение цветковых растений

|