|

Систематические группы высших растений

Отдел Моховидные

Моховидные — это в основном многолетние растения, обычно низкорослые, их размеры колеблются от миллиметра до нескольких сантиметров.

Мхи отличаются сравнительной простотой внутренней организации. В их теле можно обнаружить ассимиляционную ткань, а также слабо выраженные по сравнению с другими высшими растениями проводящие, механические, запасающие и покровные ткани. Настоящих корней нет, мхи прикрепляются к почве тонкими нитевидными выростами (одноклеточными или многоклеточными) — ризоидами. Представители: кукушкин лен (зеленые мхи), сфагнум (торфяные мхи).

Известны моховидные двудомные и однодомные. У двудомных женские и мужские гаметофиты находятся на разных растениях, например, кукушкин лен, у однодомных — на одном.

Отдел Плауно видные

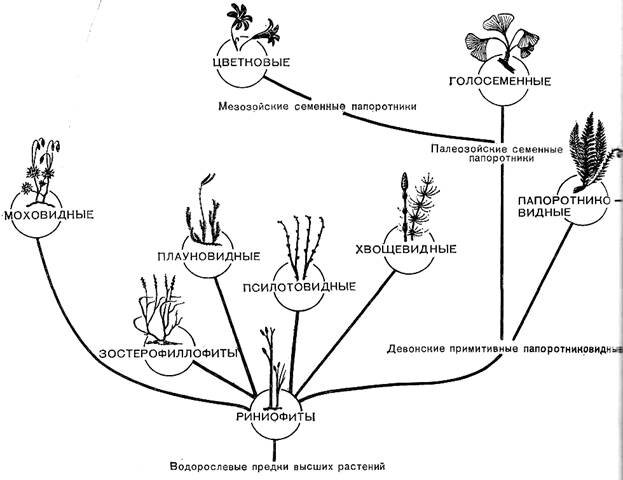

Появление плаунов относят к силурийскому периоду палеозойской эры. Эти растения, как и моховидные, произошли от псилофитов.

Это многолетние травянистые растения. Корни придаточные, отходят от стелющегося по земле стебля. Листья мелкие, различной формы (шиловидная, овальная, шиловидная и др.), располагаются по очередно, супротивно или мутовчато.

Вегетативное размножение у плаунов происходит вследствие отмирания старых участков побегов и корневищ. Бесполое размножение также осуществляется спорами, прорастающими и дающими начало обоеполым гаметофитам, которые несут антеридии — мужские половые органы и архегонии — женские половые органы.

Отдел Хвощевидные

Хвощевидные также произошли от псилофитов. Это многолетние травянистые растения с хорошо развитым подземным стеблем — корневищем, от которого отходят придаточные корни. В отличие от остальных высших споровых хвощевидные характеризуются членистостью побегов.

На стебле расположены мутовки листьев. Листья имеют стеблевое происхождение — это сильно измененные боковые веточки.

Весной на корневищах вырастают побеги, которые заканчиваются спороносными колосками. Здесь в спорангиях формируются споры — бесполое поколение. Созревшие споры высыпаются из спорангиев и, прорастая в благоприятных условиях, образуют разнополые гаметофиты — половое поколение. Оплодотворение происходит в присутствии капельно-жидкой влаги. Из оплодотворенной яйцеклетки вновь развивается бесполое поколение хвоща — спорофит.

Отдел Папоротниковидные

Папоротниковидные, или папоротники, произошли от псилофитов. В жизненном цикле, как у всех высших растений, кроме моховидных преобладает фаза диплоидного спорофита. Спорофит, как правило, многолетний. У обычных папоротников в лесах умеренной зоны стебель короткий, находится в почве и представляет собой корневище.

В стебле имеется хорошо развитая проводящая ткань, между пучками которой располагаются клетки паренхимной ткани. Листья вырастают из почек корневища и развертываются над поверхностью почвы. Они обладают верхушечным ростом и достигают больших размеров. В большинстве случаев листья совмещают две функции — фотосинтез и спорообразование.

На нижней поверхности листа развиваются спорангии, в которых образуются гаплоидные споры. В благоприятных условиях спора прорастает, и из нее формируется небольшая пластинка — заросток (гаметофит). Гаметофит папоротников обоеполый, на нем формируются женские (архегонии) и мужские (антеридии) половые органы, где образуются яйцеклетки и сперматозоиды соответственно. Оплодотворение происходит в капельно-жидкой влаге. Из зиготы развивается зародыш, после его укоренения заросток отмирает. Зародыш развивается в спорофит. Папоротникам свойственно также вегетативное размножение посредством специальных почек.

Отдел Голосеменные

К голосеменным относится около 700 видов деревьев и кустарников, размножающихся семенами. Голосеменные возникли в девонском периоде палео-зойской эры от первичных разноспоровых папоротников.

В состав отдела Голосеменных входят несколько классов, из которых наиболее распространен класс Хвойных. Почти все виды хвойных представлены древесными формами (сосна, ель, пихта, лиственница и др.).

В стебле на поперечном разрезе различают тонкую кору, хорошо развитую древесину и плохо выраженную сердцевину. В старых стволах сердцевина едва заметна. Древесина голосеменных устроена проще, чем у цветковых растений, она состоит в основном из сосудов — трахеид. Паренхимы в древесине очень мало или она совсем отсутствует. У многих видов в коре и древесине имеются смоляные каналы, заполненные смолой, эфирными маслами и другими веществами.

Листья у большинства хвойных жесткие, игольчатые (хвоя) и не опадают в неблагоприятное время года. Они покрыты толстостенной кожицей, устьица погружены в ткань листа, что снижает испарение воды. В листьях хвойных вырабатываются особые вещества — фитонциды, обладающие бактерицидными свойствами.

Размножение хвойных, например, сосны, происходит следующим образом. Сосна — обоеполое ветроопыляемое растение. На верхушках молодых стеблей образуются два вида шишек — мужские и женские. Мужские шишки имеют ось, к которой прикреплены чешуйки. На чешуйках находятся по два пыльника, где развиваются пыльцевые зерна. Женская шишка тоже состоит из оси, на которой расположены семенные чешуйки. На поверхности чешуек женских шишек находятся по две семяпочки. В каждой семяпочке мегаспора делится на четыре клетки; одна развивается в женский гаметофит. Каждый гаметофит содержит по одной яйцеклетке. Пыльцевое зерно, содержащее четыре микроспоры, попадает на семяпочку, одна из микроспор прорастает и формирует пыльцевую трубку, из другой образуются два спермия. По пыльцевой трубке один из спермиев проникает в семяпочку и оплодотворяет яйцеклетку. Из зиготы развивается зародыш. Семя с запасом питательных веществ (эндоспермом) покрыто защитными оболочками.

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения

Покрытосеменные — наиболее совершенная и самая многочисленная группа современного растительного мира.

Цветковые растения произошли от группы вымерших водорослей, которая дала начало и семен¬ным папоротникам. Таким образом, голосеменные и покрытосеменные растения — параллельные ветви эволюции, имеющие общего предка, но затем эволюционировавшие независимо друг от друга. Остатки первых цветковых растений обнаруживаются в раннем еловых отложениях.

Морфологическое разнообразие цветковых очень велико. Строение вегетативных и генеративных органов у них достигает наибольшей сложности, ткани характеризуются высокой степенью специализации.

Цветковые — единственная группа растений, способная к образованию сложных многоярусных сообществ.

Отдел покрытосеменных делится на два класса — Двудольные и Однодольные.

Класс Однодольные. Название класса «однодольные» обусловлено тем, что в зародыше семени находится одна семядоля. Однодольные существенно отличаются от двудольных по следующим при¬знакам: 1) мочковатая корневая система, корень имеет первичное строение (в нем отсутствует камбий); 2) листья в большинстве простые, цельнокрайние с дуговым или параллельным жилкованием; 3) проводящие пучки в стебле замкнутые, разбросаны по всей толще стебля.

Семейство Злаки (свыше 6 тыс. видов). Биология семейства: травянистые растения (исключение — бамбук). Стебли простые, иногда ветвистые, цилиндрические или сплюснутые, разделенные узлами. У большинства растений полые в междоузлиях, заполнены тканью только в узлах. Такой стебель называют соломиной. Листья линейные или ланцетные, с влагалищем в основании. В месте перехода влагалища в пластинку находится вырост — язычок, форма которого является признаком при опре-делении злаков. Цветки желтовато-зеленые, мел¬кие, собраны в соцветия колоски, которые образуют колос, кисть, метелку. У основания каждого колоска прикреплены две колосковые чешуи, прикрывающие колосок. В колоске 2—5 цветков. Околоцветник состоит из двух цветочных чешуи, двух пленок. В двуполом цветке содержатся три тычинки и пестик с двумя перистыми рыльцами. В отдельных случаях встречается 1—6 колосковых и цветочных чешуи, 2—6, редко 40 тычинок. Плод — зерновка (орешек или ягода). Хозяйственное значение: 1. Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, сорго, могар, сахарный тростник — хлебные, технические культуры (из них получают сахар, спирт, пиво). 2. Овсяница, мятлик, тимофеевка — кормовые травы.

3.Тростник, бамбук. Стебли используют в строительстве, для получения бумаги, в качестве топлива. Злаки широко используют для закрепления песков, склонов, в декоративном цветоводстве.

4.Пырей ползучий, овсюг, щетинник, ежовник — сорняки.

Семейство Лилейные (около 2800 видов). Биология семейства: одно-, дву- и многолетние травы, полукустарники, кустарники и деревья. Для многолетних трав характерно наличие луковиц или корневищ. Цветки двуполые, реже однополые. Околоцветник в основном венчиковидный, иногда чашеч-ковидный, из свободных или неполностью сросшихся листиков. Количество тычинок соответствует количеству листиков околоцветника. Пестик один. Плод — трехгнездная коробочка или ягода. Хозяйственное значение: 1. Лук, чеснок, спаржа — овощные культуры. 2. Ландыш, алоэ, чемерица — сырье для лекарств. 3. Лилия, ландыш, тюльпан, гиацинт — декоративные культуры.

Класс Двудольные. Систематический признак двудольных — наличие двух семядолей в зародыше. Отличительные особенности двудольных следующие: 1) корневая система стержневая, с развитыми боковыми корнями; 2) корень и стебель имеют вторичное строение, есть камбий; 3) сосудисто-волокнистые пучки стебля открытого типа, расположены концентрически; 4) листья как простые, так и сложные; 5) цветки пяти- и четырехчленного типа; 6) эндосперм в созревших семенах хорошо выражен у ряда видов: пасленовых, зонтичных и др. Но у бобовых, сложноцветных и других (например, горох, фасоль, подсолнечник) развит слабо или совсем отсутствует, и запасные питательные вещества находятся непосредственно в семядолях зародыша.

Семейство Розоцветные (около 3 тыс. видов). Биология семейства: распространены в странах с субтропическим и умеренным климатом. Очень разнообразны по строению цветка, соцветий, плодов и листьев. Характерная особенность — своеобразное строение гинецея и цветоложа. Последнее имеет тенденцию к разрастанию. У некоторых видов растений части цветка, которые окружают пестик, срастаются основаниями и образуют со сросшимся цветоложем мясистую чашу — гипантий. Цветки с двойным пятичленным околоцветником, тычинок много, расположены они по кругу (их количество кратно 5), пестик один или несколько. Завязь верхняя, нижняя или средняя. Плоды — костянки, орешки, часто ложные или сборные. Насекомоопыляемые растения. Хозяйственное значение: 1. Шиповник. Плоды содержат много витамина С, 1—8% сахара, до 2% крахмала, 1—5% азотистых веществ. Корни богаты дубильными веществами. Используются в пищевой (лекарственные препараты) и парфюмерной промышленности. 2. Розы (полиантовые, чайные), малина, земляника, яблоня, груша, рябина, слива, вишня, абрикос, персик, миндаль — декоративные культуры, используются в пищевой, парфюмерной, фармакологической промышленности.

Семейство Бобовые (около 12 тыс. видов). Биология семейства: стебли прямостоячие, вьющиеся, стелющиеся. Листья сложные, с прилистниками. Строение цветка типичное: чашечка из 5 чашелистиков (3 + 2), венчик из 5 лепестков (задний — парус, два боковых — весла, два нижних, срастающихся в верхней части, — лодочка). Тычинок 10 (из них 9 срастаются и образуют несомкнутую трубочку). Пестик один. Завязь верхняя, одногнездная. Плод — боб. Опыляются насекомыми. Хозяйственное значение представителей семейства (астрагал, верблюжья колючка — полукустарник, вика, горох, клевер, люцерна, фасоль, соя, люпин): пищевые, кормовые, медоносные, декоративные растения. Благодаря клубеньковым бактериям — сидераты. Пищевые и кормовые качества снижаются из-за высокой концентрации гликозидов (глициризин, кумарин, ононин) и алкалоидов (цитизин, спартеин). Играют заметную роль в формировании растительного покрова.

Семейство Пасленовые (около 2200 видов). Биология семейства: травы, реже полукустарники, кустарники. Листья очередные, без прилистников, простые, с цельной или рассеченной пластинкой. Цветки правильные или неправильные. Венчик сростнолепестный, трубчатый. К трубочке венчика прикреплено 5 тычинок. Пестик один с верхней двухгнездной завязью, которая содержит многочисленные семенные зачатки. Цветки двуполые. Насекомоопыляемые растения. Плод — ягода или коробочка (редко костянковидный). Большинство пасленовых содержит ядовитые алкалоиды, которые в малых дозах используются для получения лекарств. Хозяйственное значение: 1. Паслен (паслен черный). Из листьев получают лимонную кислоту, наркотики, из семян табака — табачное масло. 2. Картофель, баклажаны, томаты, перец. Используются в пищевой промышленности. 3. Белладонна (красав¬ка), скополия, дурман, белена черная — лекарственные растения.

Семейство Крестоцветные (около 2 тыс. видов). Биология семейства: одно-, дву-, многолетние травы, полукустарники с очередными листьями, иногда собранными в прикорневую розетку. Цветки двуполые, собраны в кистевидные соцветия. Околоцветник двойной, четырехчленный. Чашелистики и лепестки расположены накрест. Тычинок 6, из них 4 длинные, 2 короткие. Пестик один. Плод — стручок или стручочек. В семенах содержится 15— 49,5% масла. Хозяйственное значение: 1. Дикая редька, сурепица, пастушья сумка, горчица полевая, желтушник — сорняки. 2. Капуста, редька, репа, брюква — огородные культуры. 3. Горчица, рапс

—масличные культуры. 4. Левкой, ночная красавица, маттиола — декоративные растения.

Семейство Сложноцветные (около 15 тыс. видов). Биология семейства: однолетние и многолетние травянистые растения, полукустарники, кустарники, небольшие деревья. Листья очередные или супротивные, без прилистников. Типичный признак — соцветие корзинка. На плоском или выпуклом дне корзинки расположены отдельные цветки. Корзинка имеет общую обертку, состоящую из видоизмененных верхушечных листьев. Типичные цветки двуполые, с нижней завязью, к которой прикреплена видоизмененная чашечка; венчик язычковый, трубчатый, воронковидный; окраска белая, синяя, желтая, голубая и др. Встречаются цветки однополые (мужские или женские), крайние цветки часто бесплодные. Тычинок 5, они срастаются пылинками в трубочку, через которую проходит столбик, несущий рыльце. Плод — обычная семянка с волосистым хохолком или пленчатой коронкой.

Опыление перекрестное или самоопыление. Хозяйственное значение: 1. Салат, цикорий, артишок

—пищевые культуры. 2. Подсолнечник — масличная культура. 3. Топинамбур — кормовая культура. 4. Одуванчик, полынь, череда, тысячелистник, ромашка — лекарственные растения. 5. Георгины, бархатцы, хризантемы — декоративные растения. 6. Осот, молочай, василек синий, горчак ползучий

—сорняки.

|

Comments

RSS