|

Сочинение "Идейное своеобразие ранних произведений М.Горького"

На рубеже XIX—XX веков имя Горького называлось не только в России, но и за рубежом в одном ряду с Короленко, Чеховым, Толстым. Совершенно очевидно, что широкое признание писателя нельзя объяснить только соответствием пафоса его творчества революционной борьбе пролетариата. Взгляд читателей, критиков, писателей обращался к философско-этическим проблемам, отраженным в ранних произведениях Горького.

Истоки глубинного постижения жизни берут начало в странствиях Алексея Пешкова по Руси, в его тяге к самообразованию. Будущий писатель, окончивший всего два класса в нижегородской школе, упорно осваивал наследие древних мудрецов (Платона, Аристотеля), философию Канта, Шопенгауэра, Ницше, в 1890-х годах вел даже «философский дневник». «Лет двадцати, — вспоминал впоследствии Горький, — я начал понимать, что видел, пережил, слышал много такого, о чем следует и даже необходимо рассказать людям».

Эпоха перехода человечества из одного века в другой — это период осознания новой роли человеческой личности. Опираясь на общественно-демократические принципы, Горький осуществляет «поиск Человека», поэтому ведущими темами его ранних произведений становятся соотношения добра и зла, свободы и необходимости, силы и слабости.

Произведения начального периода творчества Максима Горького проникнуты героическим пафосом. Именно поэтому тема сопротивления среде является для писателя ведущей. Эта тема реализуется в образах героев, не подчиняющихся общим правилам бытия, стремящихся к свободе и независимости. Такими предстают перед нами сильные и красивые люди в рассказах «Макар Чудра» (1892 г.) и «Старуха Изергиль» (1895 г.).

В рассказе «Макар Чудра» мотив силы соединяется с мотивом красоты и подается в возвышенно-романтическом ореоле. Эстетическое восприятие подавляет этическую проблематику. Убийство Радды, совершенное Лойко Зобаром, не вызывает в нас ужаса и осуждения, не устрашает, а даже восхищает — величием красоты чувств.

В «Старухе Изергиль» постановка проблемы усложняется. Ларре, гордому сыну орла и земной женщины, уже не прощается убийство девушки. Люди изгоняют преступника из своего общества. Выясняется, что свобода за счет несчастья других становится преступлением, а одиночество, к которому она ведет, — самая страшная кара: «Сначала юноша смеялся вслед людям... смеялся, оставаясь один, свободный, как отец его. Но отец его — не был человеком. А этот — был человек».

Проявление сильной личности, ее волевых начал мы находим в образах Данко («Старуха Изергиль»), Сокола («Песня о Соколе», 1895 г.), Буревестника («Песня о Буревестнике», 1901 г.). Деятельное начало («Безумству храбрых поем мы песню»), стремление к подвигу, жертве (Данко «вырвал свое сердце и высоко поднял его над головой. Оно полыхало так ярко, как солнце») определяет их характеры.

А. В. Луначарский отмечал два начала в мировосприятии Горького — стремление к жестокой правде о жизни и желание отвлечься от нее в сторону спасительной романтической мечты. Эта нравственная дилемма отражается в столкновении противоположных характеров, действия которых построены на антитезе (Ларра — Данко, Уж — Сокол, Гаврила — Челкаш). В связи с этим есть основание утверждать, что ведущим художественным приемом можно считать не монолог, сводящийся к утверждению абсолютной истины, а диалог, раскрывающий противоречивость мира.

Поиск истины непрост, писатель, с одной стороны, исповедует необходимость полной правды о жизни, с другой — чувствует непереносимость ее для множества людей. Потому в пьесе «На дне» (1903 г.) трудно найти героя — носителя истины, она складывается из полифонических голосов ряда действующих лиц (Сатин, Лука, Клещ, Пепел).

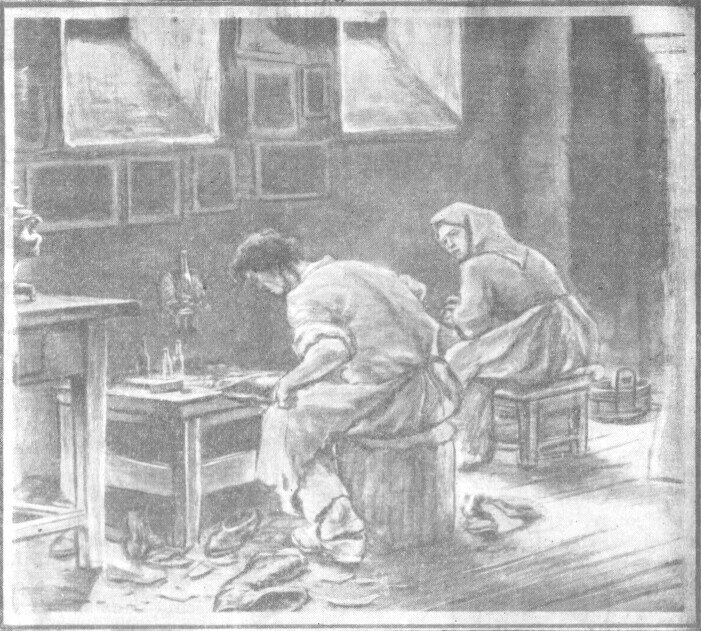

Обостренный интерес вызывает у Горького тема «бывших людей», брошенных на дно жизни: «Босяки явились для меня «необыкновенными людьми»... Я видел, что хотя они живут хуже «обыкновенных людей», но чувствуют и сознают себя лучше их, и это потому, что они не жадны, не душат друг друга, не копят денег». Таков Челкаш из одноименного рассказа (1895 г.) — независимый, отличающийся широтой души, человечностью. Его презрение к Гавриле выражает взгляд Горького на людей, одержимых собственнической психологией.

Создание сильных, волевых характеров, «выламывающихся» из общего строя жизни, требовало экспрессивности письма, эмоциональной напряженности. Особую смысловую роль в ранних произведениях Горького играет пейзаж. Все рассказы сопровождает «плеск волн и шелест прибрежных кустов, шум ветра, шорох листьев». Обилие эпитетов позволяет показать мир во всем его многоцветий, а героев — особенно прекрасными: «веселые, гибкие бронзовые девушки» — «странные и сказочные». Мы слышим «стеклянный стрекот кузнечиков», видим «золотые крапинки звезд». Сравнения, метафоры также создают особый колорит произведения: «ее сухой голос звучал странно, он хрустел, точно старуха говорила костями», «живая, как солнечный луч», «закипела, как смола», «с его языка горячий мед тек».

Создавая свои произведения, писатель использует форму сказки, легенды, притчи. Язык рассказов также наполнен народными выражениями, фольклорными образами, пословицами: «Добрый молодец кличет девицу», «Кабы орлица к ворону в гнездо по своей воле пошла, кем бы она стала?». Язык горько-вских произведений тяготеет к афоризмам: «Нет такого коня, на котором от себя ускакать можно», «Здоровье — тоже золото», «За все, что человек берет, он платит собой: своим умом и силой, иногда — жизнью».

В раннем творчестве М. Горького трудно уловить границу между реальностью и вымыслом. Писатель создает свой особый художественный мир, наполненный романтическими символами. Перед читателями возникают образы стихии (бушующее море, дремучий лес, отвесные скалы); птиц, олицетворяющих свободолюбивых людей (буревестник, сокол); героических людей, действующих в исключительных обстоятельствах (Данко в «Старухе Изер-гиль»).

Произведения Горького рубежа веков носили новаторский характер. Его творчество отразило потребность в сильной, волевой личности, возникающую в эпоху социальных перемен. «Человека, человека сильного ждет земля, весь земной шар» (М. Пришвин).

|