|

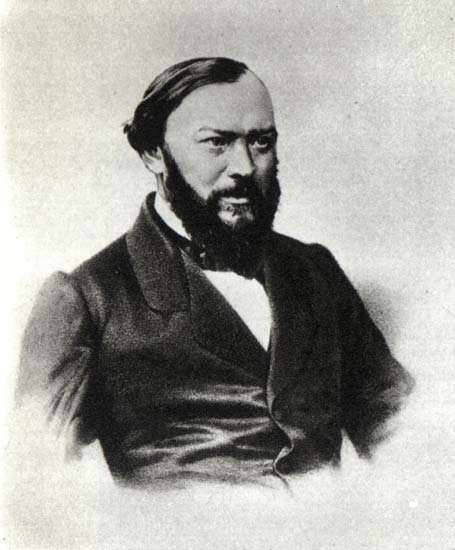

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ «Свои люди — сочтемся». «Гроза». «Бесприданница»

ДУШЕВНАЯ ДРАМА КАТЕРИНЫ Сочинение

«Гроза» — это высшее достижение Островского в предреформенные годы (1859 г.). Центральный конфликт пьесы, задуманной как социально-бытовая драма, постепенно достигает истинного трагизма. Это происходит благодаря образу центральной героини пьесы Катерины Кабановой.

С самых первых сцен героиня привлекает внимание зрителей. Чистосердечие звучит в рассказе о ее вольной жизни в родном доме, проведенной среди цветов, икон, молитв. Религия для Катерины — это любовь к красоте. Бог для нее везде, но ее простосердечная вера наполнена также искренними побуждениями жить по совести, по Божьим заветам: «Мне умереть не страшно, а как подумаю, что вдруг я явлюсь перед Богом такая, какая я здесь с тобой, после этого разговору-то, вот что страшно», — произносит Катя в беседе с Варварой.

В первых сценах в разговорах с Кабанихой Катерина кротко старается смириться со сварливыми замечаниями свекрови. А ведь Кабаниха олицетворяет весь уклад и законы окружающего мира. И сразу становится ясно, что героиня со своей мечтательной и романтической душой чужая в доме Кабановых.

Катерина — это вольная душа, поэтическая натура. Автор запечатлел в ней красоту народной души. «Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь», — говорит она Варваре и признается, что теперь ее будто подменили и «лезет в голову мечта какая-то». Так намечается тема разлада героини с миром и с собой, связанного с неясными потребностями души, желанием любви.

Героиня наделена такими человеческими качествами, которые не ценятся в мире Кабановых и Диких. В ней нет ни капли фальши, она всегда естественна и откровенна: «обманывать-то я не умею, скрыть-то ничего не могу». Катя скромна, но вовсе не безропотна: «А уж коли мне здесь опостылет, так не удержать меня никакой силой. В окно выброшусь, в Волгу кинусь».

Почему же такая глубокая и цельная личность оказалась сломленной? Почему сбылись ее пророческие предчувствия («Я умру скоро»)?

В пьесе развиваются одновременно как бы два конфликта. Один из них — вызванный социальными причинами — конфликт вольной души с «самодурной силой» играет, по мнению Добролюбова, главную роль в драме. Другой — внутренний, затрагивающий нравственные стороны, — развивается в душе героини. Он-то и определяет трагедийность пьесы Островского.

Прав Добролюбов: «В характере героини выразилось требование права и простора жизни, он сосредоточен, решителен и самоотвержен», а ее натура «наполнена инстинктивным чувством свободы». По мнению критика, Катерина встает на путь свободной любви, которая выше предрассудков. Но вскоре героиня убеждается, что ее чувство несовместимо с жизнью общества, потому что внешние обстоятельства давят на нее. Трагический финал Добролюбов трактует как высшую форму протеста, как торжество света над тьмой.

Нельзя мотивировать драму Катерины лишь социальными причинами. Для драматурга очень важно разрешение нравственных проблем: душевная борьба Катерины — центральная тема «Грозы».

Итак, в первом действии, в разговоре с Варварой, героиня признается, что любит кого-то — это завязка сюжета. Уже тогда ее душа наполняется смятением и ужасом. Главная тема сопровождается образом грозы. Душа Катерины созвучна окружающему миру — природа исполнена красоты, но и угрозы, которая усиливает тревогу героини.

Постепенно разрастается конфликт Кабановой с окружающими. Этому способствует отъезд Тихона, унизительная сцена проводов. Тут при содействии Варвары в руки Кати попадает ключ, который становится символом свободы и неволи одновременно.

Сущность трагического конфликта в его неразрешимости. Вступив на путь борьбы с общественными устоями, героиня обрекает себя на трагический финал, она не находит выхода в этой жизни.

В третьем действии Катерина, преодолевая стыд и страх, признается в любви Борису. Выбор сделан, хотя она еще пытается противостоять силе, затягивающей ее в бездну: «Поди от меня! Поди прочь, окаянный человек!» Но жажда любви оказывается сильнее. Начинают постепенно сбываться слова сумасшедшей барыни.

В четвертом, кульминационном, действии к Катерине приближается расплата, ибо грех не может остаться безнаказанным. Героиня находится в мучительном разладе с совестью. Постоянно плача, вздрагивает она от каждого шороха, взгляда и жаждет очистить свою совесть покаянием. С началом грозы вновь появляется страшная барыня, речь которой, полная угроз, обращена прямо к Катерине. Ее слова содержат страшное пророчество. Взгляд героини падает на стену галереи, где изображен Страшный Суд. Не выдержав, падает она на колени и принародно кается в грехе.

Трагическая развязка в пятом действии заключена в том, что Катерина нигде не находит поддержки, все обрушилось на нее. Единственный выход она видит в смерти. Мысли о будущем только пугают ее, а могила кажется единственным спасением от душевных мук. Снова героиня обращается к природе, в которой мечтает раствориться: «Под деревцем могилушка... как хорошо!.. Солнышко ее греет, дож¬дик мочит...»

Островский создает подлинно народную трагедию. В современном ему обществе, где нет истинной любви, доброты, религии, а есть лишь семья-клетка, нет места живой душе. Даже страданий Катерины никто не понимает. Она сама осуждает себя строже всех и погибает.

Сочинение - "Душевная драма Катерины"

Мертвые души. Сочинение - образ Чичикова "рыцаря копейки"

|