|

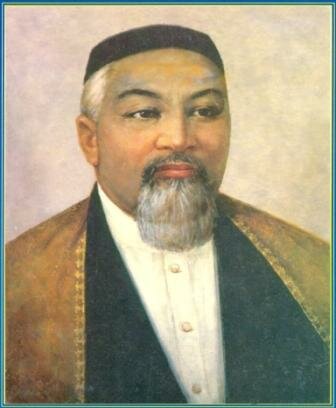

Абай Кунанбаев

Литературное наследие А.Кунанбаева состоит из множества лирических стихов, поэм, произведений в виде "Слов" - философских эссе и переводов. Поэзия Абая богата по содержанию, ее отличает про-блемность тематики. Это стихотворения на социально-политические темы, стихи сатирические, философские раздумья, пейзажная лирика, стихи о любви, дружбе, поэзии, науке. Лирика Абая знакомит нас с его раздумьями о смысле жизни, о счастье человека, с его нравственных идеалах.

Цикл стихотворений Абая о временах года и о жизни людей в степи завершается описанием зимы. Известно, что в поэтических традициях многих народов зима и мороз олицетворяются в образе Деда Мороза. Творчески воспринимая этот художественный прием, Абай рисует зиму в образе шагающего по степи старого свата, белого деда.

В белой шубе, плечист, весь от снега седой, Слеп и нем, с серебристой большой бородой, Враг всему, что живет с омраченным челом, Он, скрипучий, шагает зимой снеговой. Старый сват, белый дед, натворил много бед...

В пейзажных стихотворениях "Осень", "Ноябрь — преддверие зимы, пора в аул, пора...", "Зима" Абай не только любуется природой родного края, а и поднимает острые социальные вопросы своего времени. Если в стихотворении "Лето" преобладает восхищение, любование картиной казахского аула, расположенного в живописной местности, и динамикой действия людей на жайляу, то в этих произведениях поэт реалистически показывает трудности, возникающие у трудового люда с наступлением осени и зимы. В "Осени" поэт дает просто изображение этой поры, а также быта и нравов казахского народа, а в стихотворении "Ноябрь - преддверие зимы..." уже звучат социальные мотивы. ...Если бай в осеннюю пору живет в теплой юрте и перебивается в это время, забивая худший скот, то несчастный бедняк сам в холодной степи пасет хозяйский табун, а жена его занята тяжелой работой в доме того же бая:

Уже если бай пока что бьет

свой самый худший скот, То где же бедняк себе еды и топлива найдет? Коль даст богатый полмешка сухого кизяка -Благодари скорей его, семью его и род.

Стихотворение заканчивается призывом к богатому баю сжалиться над голодными бедняками, поддержать их в эту трудную пору.

Поэму "Искандер" Абай посвятил только одному эпизоду из жизни прославленного полководца древности Александра Македонского, прозванного на Востоке Искандером Зулкарнайном.

В поэме говорится о том, что грозный царь с многочисленными войсками отправляется в поход, чтобы покорить новые страны и государства. Сюжет поэмы не сложен. Искандер со своим войском попадает в знойную, палящую пустыню и, претерпев множество трудностей и мук, наконец достигает чистого холодного источника. После того как все утолили жажду и пришли в себя, поход был продолжен. Войско подошло к ущелью, окруженному со всех сторон высокими скалами. Вход в него был закрыт золотой крепостью. Искандер как ни старался, не мог открыть ворота этой крепости. В ярости он кричит: "Открой!" С той стороны подходит сторож и говорит: "Открыть ворота не разрешено для тебя, ибо они ведут к богу". Искандер запальчиво:

"Я - Искандер, я царь царей! Я царь всех стран и всех людей! Что за страна лежит пред нами, А ну-ка, отвечай скорей!"

Старик сторож объясняет владыке мира, что это - ворота, ведущие к богу, и открыть их нельзя. В доказательство он вручает Александру символический подарок - чудесную кость, которая оказывется тяжелее золота. Но стоило мудрецу Аристотелю, другу царя, посыпать кость землею, как чаша весов, на которой она лежала, сразу же пошла вверх.

Аристотель, выражающий взгляды автора, так разъясняет смысл полученного Искандером подарка:

Ненасытность глаз у иных велика, Все им мало, хоть вплотную держит рука. Но умрут они - и для мертвых глаз Алмазы и сапфиры не ценнее песка.

Смысл сюжета - это напоминание о неизбежности смерти и тщетности завоевательных устремлений Искандера, осуждение его алчности. А цель поэмы заключается, с одной стороны, в обличении нравственных и социальных пороков - зла и насилия, проявляющихся в различных формах: то в виде жестоких завоеваний и истребления народов, то в поддержке таких злодеяний бесчестными льстецами, глупцами; а с другой стороны, в проведении гуманистической идеи, в надежде на улучшение общества путем его просвещения.

В этой поэме, как и во всей своей поэзии, Абай выступает человеком, поднявшимся над феодально-патриархальным обществом, смеющим быть его судьей, обличителем общественного зла и просветителем. Поэма имеет просветительский смысл, автор ее верит, что в жизни победят разумные начала, что его поэма откроет людям глаза на пороки, заставит задуматься об их причинах.

Абай, в отличие от других поэтов Востока, воспевших походы Искандера, развенчивает великого завоевателя. Для этого Абай выбирает из его многособытийной жизни небольшой эпизод, который заканчивает назиданием:

восточных поэмах герои отправлялся в неведомые дали на поиски возлюбленной, то в "Азиме" этот традиционный мотив несколько нарушен. Несмотря на предостережение матери, Азим идет за магом-стариком, его увлекает тайна удивительных превращений, иными словами, жажда знаний, желание проникнуть в тайны явлений. Поэт показывает своего героя находчивым и искусным. Трудолюбие, сообразительность, умение встать на защиту своего человеческого достоинства, чести против сил зла - это черты характера героя, которые поэт хотел бы видеть в своих современниках.

В последние десятилетия жизни Абай обращается к прозе. Он создает "Слова назидания". Всего их сорок пять. Это своеобразные лирико-публицистичес-ие, социально-философские, общественно-политические, морально-этические этюды о многочисленных явлениях действительности, жизни людей, общества, природы. "Слова назидания" раскрывают взгляды мыслителя на наиболее актуальные проблемы.

Он размышляет также о достоинстве человека, о вере и неверии, о воспитании молодежи, о необходимости культуры и просвещения, об отношении к людям других национальностей, о старости и смерти. Но все эти разнообразные мотивы сплетаются, в сущности, в единый проблемный узел. Главная мысль - это утверждение красоты человеческого духа, неисчерпаемых возможностей личности. "Качества духовные - вот что главное в человеческой жизни", - утверждал Абай.

Показательно в этом отношении семнадцатое слово-притча о споре Силы, Разума и Сердца. Судьей в этом споре выступает Наука. Она призывает их к единению: "Если это произойдет, и вы сойдетесь в одном человеке, то он станет праведником... В этом - в гармонии и чистоте человеческой жизни - и заключается смысл существования великого мира". Об изумительной способности человека - его разуме -говорится в конце двадцать седьмого слова.

Многие афоризмы, крылатые слова, слова глубокой мысли и поучения "Слов" Абая стали популярными в народе: "Простолюдин, прославленный за ум, выше царя, увенчанного счастьем", "Юноша, продающий свой труд, достойнее старика, торгующего своей бородой", "Сын своего отца - недруг народу, сын народа - твой друг", "Достойный трудится для человечества", "Помогай достойному; поможешь человеку пустому - только себе повредишь", "Если хочешь, чтобы дело ладилось, сумей за него взяться" и т.д.

Про бренность помни бытия, Живи, от ближних не тая Заветных помыслов. Будь честен! Да будет чистой жизнь твоя!

В основу поэмы "Сказание об Азиме" положена "Сказка о Хасане Басрийском" из "Тысячи и одной ночи". Это поучительная история приключений молодого ремесленника-ювелира, едва не лишившегося жизни из-за своих доверчивости и любопытства.

Взяв за основу сказку, Абай в поэме "Азим" создал пытливого, смелого, любознательного, трудолюбивого юношу в духе своего времени. Если раньше в

|