|

Космохимия (астрохимия) — раздел науки о космосе, включающий изучение химического и изотопного состава космических тел, а также межпланетной и межзвездной среды, изучение химических элементов в космосе, процессов радиоактивного распада и ядерных реакций и др. Установлено, что в космосе имеются те же химические элементы, что и на Земле.

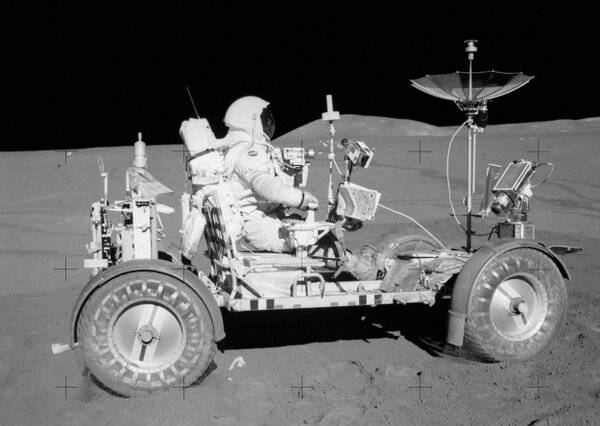

Космохимия исследует преимущественно «холодные» процессы на уровне атомно-молекулярных взаимодействий веществ, в то время как «горячими» ядерными процессами в космосе - плазменным состоянием вещества, нуклеогенезом (процессом образования химических элементов) внутри звёзд занимается физика. Развитие космонавтики открыли перед космохимией новые возможности. Это непосредственное исследование пород Луны в результате забора образцов грунта.

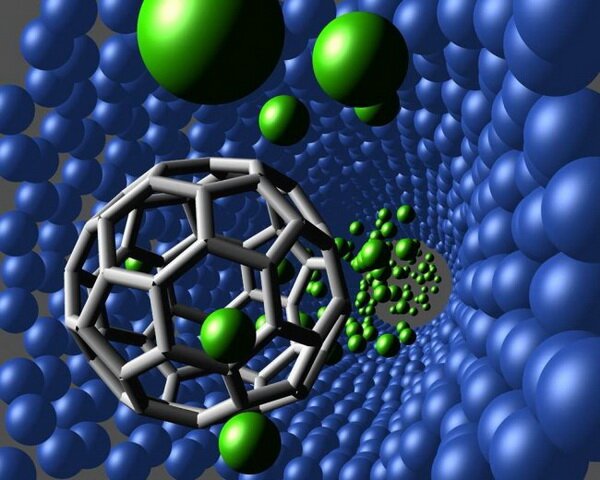

Автоматические спускаемые аппараты сделали возможным изучение вещества и условий его существования в атмосфере и на поверхности других планет Солнечной системы и астероидов, в кометах. В межзвёздном пространстве обнаруживаются в крайне малых концентрациях атомы и молекулы многих элементов, а также минералы (кварц, силикаты, графит и другие) и, наконец, идёт синтез различных сложных органических соединений из первичных солнечных газов Н, CO, NH3, O2, N2, S и других простых соединений в равновесных условиях при участии излучений.

Космохимия: что это?

Космохимия – новая область знания, получившая значительное развитие благодаря успехам космонавтики. Ранее исследования химических процессов в космическом пространстве и состава космических тел осуществлялись в основном путём спектрального анализа излучения Солнца, звёзд и, отчасти, внешних слоев атмосфер планет. Этот метод позволил открыть элемент гелий на Солнце ещё до того, как он был обнаружен на Земле. Единственным прямым методом изучения космических тел был анализ химического и фазового состава различных метеоритов, выпадавших на Землю. Развитие космонавтики, полёты автоматических станций к планетам Солнечной системы – Луне, Венере, Марсу – посещение человеком Луны открыли перед космохимией новые возможности.

Прежде всего – это непосредственное исследование пород Луны при участии космонавтов или путём забора образцов грунта автоматическими аппаратами и доставка их на Землю. Кроме того, автоматические спускаемые аппараты сделали возможным изучение вещества и условий его существования в атмосфере и на поверхности других планет Солнечной системы, прежде всего Марса и Венеры. Наибольшее внимание уделяется проблемам распространённости и распределения химических элементов. Химический состав Солнца, планет земного типа Солнечной системы и метеоритов, по-видимому, практически тождествен. Образование ядер химических элементов связано с различными ядерными процессами в звёздах. Поэтому на разных этапах своей эволюции различные звёзды и звёздные системы имеют неодинаковый химический состав. Известны звёзды с особенно сильными спектральными линиями Ва, Mg, Li и др. Распределение химических элементов по фазам в космических процессах исключительно разнообразно.

На агрегатное и фазовое состояние вещества в космосе на разных стадиях его превращений оказывают разностороннее влияние:

1) огромный диапазон температур, от звёздных до абсолютного нуля;

2) огромный диапазон давлений, от миллионов атмосфер в условиях планет и звёзд до космического вакуума;

3) глубоко проникающие галактическое и солнечное излучения различного состава и интенсивности;

4) излучения, сопровождающие превращения нестабильных атомов в стабильные. При этом процессы фракционирования вещества в космосе касаются не только атомного, но и изотопного состава.

Определение изотопных равновесий, возникших под влиянием излучений, позволяет глубоко проникать в историю процессов образования вещества планет, астероидов, метеоритов и устанавливать возраст этих процессов. Благодаря экстремальным условиям в космическом пространстве протекают процессы и встречаются состояния вещества, не свойственные Земле: плазменное состояние вещества звёзд (например, Солнца); конденсация Не, CH4, NH3 и других легколетучих газов в атмосфере больших планет при очень низких температурах; образование нержавеющего железа в космическом вакууме при взрывах на Луне; хондритовая структура вещества каменных метеоритов; образование сложных органических веществ в метеоритах и, вероятно, на поверхности планет (например, Марса).

История космохимии

Становление и развитие космохимии прежде всего связаны с трудами В. М. Гольдшмидта, Г. Юри, А. П. Виноградова. Гольдшмидт впервые сформулировал (1924-32) закономерности распределения элементов в метеоритном веществе и нашел основные принципы распределения элементов в фазах метеоритов (силикатной, сульфидной, металлической).

Одна из важнейших задач космохимии - изучение на основе состава и распространённости химических элементов эволюции космических тел, стремление объяснить на химической основе их происхождение и историю. Наибольшее внимание в космохимии уделяется проблемам распространённости и распределения химических элементов. Распространённость химических элементов в космосе определяется нуклеосинтезом внутри звёзд. Химический состав Солнца, планет земного типа Солнечной системы и метеоритов, по-видимому, практически тождествен.

Образование ядер химических элементов связано с различными ядерными процессами в звёздах. Поэтому на разных этапах своей эволюции различные звёзды и звёздные системы имеют неодинаковый химический состав. Известны звёзды с особенно сильными спектральными линиями Ва или Mg или Li и др. С развитием астрофизики и некоторых др. наук расширились возможности получения информации, относящейся к космохимии. Так, поиски молекул в межзвёздной среде ведутся посредством методов радиоастрономии. К концу 1972 в межзвёздном пространстве обнаружено более 20 видов молекул, в том числе несколько довольно сложных органических молекул, содержащих до 7 атомов.

Установлено, что наблюдаемые концентрации их в 10в100 млн. раз меньше, чем концентрация водорода. Эти методы позволяют также посредством сравнения радиолиний изотопных разновидностей одной молекулы (например, H212CO и H213CO) исследовать изотопный состав межзвёздного газа и проверять правильность существующих теорий происхождения химических элементов. Исключительное значение для познания химии космоса имеет изучение сложного многостадийного процесса конденсации вещества низкотемпературной плазмы, например перехода солнечного вещества в твёрдое вещество планет Солнечной системы, астероидов, метеоритов, сопровождающегося конденсационным ростом, аккрецией (увеличением массы, "нарастанием" любого вещества путём добавления частиц извне, например из газопылевого облака) и агломерацией первичных агрегатов (фаз) при одновременной потере летучих веществ в вакууме космического пространства.

В космическом вакууме, при относительно низких температурах (5000в10000 °С), из остывающей плазмы последовательно выпадают твёрдые фазы разного химического состава (в зависимости от температуры), характеризующиеся различными энергиями связи, окислительными потенциалами и т. п. Например, в хондритах различают силикатную, металлическую, сульфидную, хромитную, фосфидную, карбидную и др. фазы, которые агломерируются в какой-то момент их истории в каменный метеорит и, вероятно, подобным же образом и в вещество планет земного типа. Возможность интерпретации данных по химическому составу планет на основе представлений об их "холодном" происхождении из пылевой компоненты протопланетного облака. Виноградов (1959) обосновал концепцию выплавления и дегазации вещества планет земной группы как основного механизма дифференциации вещества планет и формирования их наружных оболочек - коры, атмосферы и гидросферы.

До второй половины 20 века исследования химических процессов в космическом пространстве и состава космических тел осуществлялись в основном путем спектрального анализа вещества Солнца, звезд, отчасти внешних слоев атмосферы планет. Единственным прямым методом изучения космических тел был анализ химического и фазового состава метеоритов. Развитие космонавтики открыло новые возможности непосредственного изучения внеземного вещества. Это привело к фундаментальным открытиям: установлению широкого распространения пород базальтового состава на поверхности Луны, Венеры, Марса; определению состава атмосфер Венеры и Марса; выяснению определяющей роли ударных процессов в формировании структурных и химических особенностей поверхности планет и образовании реголита и др.

|