|

ФЕРМЕНТЫ, органические вещества белковой природы, которые синтезируются в клетках и во много раз ускоряют протекающие в них реакции, не подвергаясь при этом химическим превращениям. Вещества, оказывающие подобное действие, существуют и в неживой природе и называются катализаторами.

Ферменты (от лат. fermentum – брожение, закваска) иногда называют энзимами (от греч. en – внутри, zyme – закваска). Все живые клетки содержат очень большой набор ферментов, от каталитической активности которых зависит функционирование клеток. Практически каждая из множества разнообразных реакций, протекающих в клетке, требует участия специфического фермента. Изучением химических свойств ферментов и катализируемых ими реакций занимается особая, очень важная область биохимии – энзимология.

Многие ферменты находятся в клетке в свободном состоянии, будучи просто растворены в цитоплазме; другие связаны со сложными высокоорганизованными структурами. Есть и ферменты, в норме находящиеся вне клетки; так, ферменты, катализирующие расщепление крахмала и белков, секретируются поджелудочной железой в кишечник. Секретируют ферменты и многие микроорганизмы.

Действие ферментов

Ферменты, участвующие в фундаментальных процессах превращения энергии, таких, как расщепление сахаров, образование и гидролиз высокоэнергетического соединения аденозинтрифосфата (АТФ), присутствуют в клетках всех типов – животных, растительных, бактериальных. Однако есть ферменты, которые образуются только в тканях определенных организмов.

Так, ферменты, участвующие в синтезе целлюлозы, обнаруживаются в растительных, но не в животных клетках. Таким образом, важно различать «универсальные» ферменты и ферменты, специфичные для тех или иных типов клеток. Вообще говоря, чем более клетка специализирована, тем больше вероятность, что она будет синтезировать набор ферментов, необходимый для выполнения конкретной клеточной функции.

Особенностью ферментов является то, что они обладают высокой специфичностью, т. е. могут ускорять только одну реакцию или реакции одного типа.

В 1890 году Э. Г. Фишер предположил, что эта специфичность обусловлена особой формой молекулы фермента, которая точно соответствует форме молекулы субстрата. Эта гипотеза получила название «ключа и замка», где ключ сравнивается с субстратом, а замок – с ферментом. Гипотеза гласит: субстрат подходит к ферменту, как ключ подходит к замку. Избирательность действия фермента связана со строением его активного центра.

Активность ферментов

В первую очередь, на активность фермента влияет температура. С повышением температуры скорость химической реакции возрастает. Увеличивается скорость молекул, у них появляется больше шансов столкнуться друг с другом. Следовательно, увеличивается вероятность того, что реакция между ними произойдет. Температура, обеспечивающая наибольшую активность фермента – оптимальная.

За пределами оптимальной температуры скорость реакции снижается вследствие денатурации белков. Когда температура снижается, скорость химической реакции тоже падает. В тот момент, когда температура достигает точки замерзания, фермент инактивируется, но при этом не денатурирует.

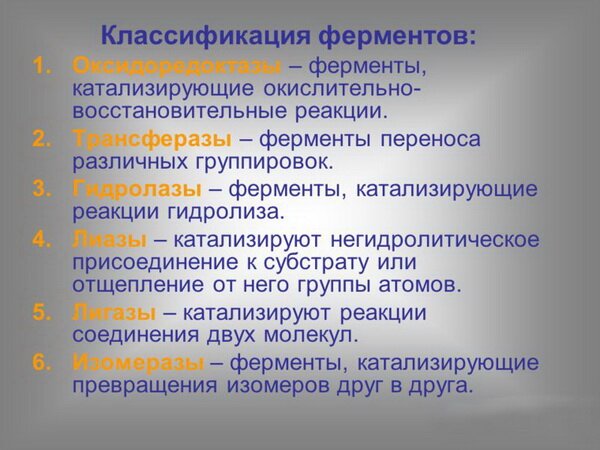

Классификация ферментов

В 1961 году была предложена систематическая классификация ферментов на 6 групп. Но названия ферментов оказались очень длинными и трудными в произношении, поэтому ферменты принято сейчас именовать с помощью рабочих названий. Рабочее название состоит из названия субстрата, на который действует фермент, и окончания «аза». Например, если вещество — лактоза, то есть молочный сахар, то лактаза – это фермент который его преобразует. Если сахароза (обыкновенный сахар), то фермент, который его расщепляет, – сахараза. Соответственно, ферменты, которые расщепляют протеины, носят название протеиназы.

|